Le grès des Vosges, gardien des fines lames

Avec ses reflets allant du blanc au rouge, en passant par le gris, le rose ou encore le jaune, le grès des Vosges habille les cathédrales, les châteaux… mais façonne également les lames les plus affûtées ! Derrière cette pierre emblématique de l’Est de la France, se cache un savoir-faire aussi discret que tranchant : celui de la fabrication de meules d’affûtage, utilisées depuis des siècles par les artisans les plus exigeants. Dans les dernières carrières encore en activité dans la région, les gestes se transmettent, les blocs se transforment… et l’histoire des meules d’affûtage en grès des Vosges continue de s’écrire. Suivez-nous à la découverte de cette roche unique, qui aiguise les outils et les esprits.

Le Grès des Vosges : la force tranquille du Grand-Est

Dans le vaste panorama des roches françaises, le grès des Vosges se démarque par ses propriétés uniques. « C’est une matière qui est poreuse, mais qui ne gèle pas » précise Aurélien Gourves, président de l’entreprise Sebeler, dont la carrière de grès à Frain (88) est la seule dans le département des Vosges. « Elle est notamment bien adaptée à la pierre d’ornement. » C’est pourquoi on retrouve les reflets rosés de cette pierre dans de nombreux monuments contemporains ou historiques en Lorraine et en Alsace, comme le château du Haut-Koenigsbourg ou la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges.

Le succès du grès des Vosges dépasse même les frontières françaises. Sebeler l’exporte notamment dans le canton de Genève. « C’est une pierre qui plaît : les Suisses sont plutôt friands du grès blanc qui, avec le temps, se patine. Ils l’utilisent en parement de façade et également en mobilier urbain. » Alors que chez leurs voisins, en Allemagne, c’est plutôt le grès rouge qui est utilisé pour la restauration des bâtiments, comme des monastères.

Le tranchant secret du grès des Vosges

Mais le grès des Vosges ne s’est pas forgé une belle réputation uniquement dans la construction. Polyvalente, cette pierre a une utilisation bien plus surprenante. Elle a en effet une longue histoire en tant que matériau d’affûtage. « Depuis des centaines d’années, ce matériau est utilisé pour affûter et, ce, même bien avant le façonnage des premières meules » raconte Aurélien Gourves. « Aujourd’hui, grâce à son pouvoir abrasif dû au quartz, c’est la seule pierre qui peut faire de l’avivage, du polissage de métaux. »

Virginie Schneider, gérante de la carrière Schneider Georges et Fils et présidente de l’union des producteurs de grès des Vosges, ajoute que son entreprise fabrique aussi « des meules pour les cristalleries en Guadeloupe et les cristalleries d’art, comme les renommées maisons Daum ou Lalique. » Bref, le grès des Vosges a su séduire bien des domaines et des activités. Et ce, depuis très longtemps !

Meules en grès : une tradition bien affûtée

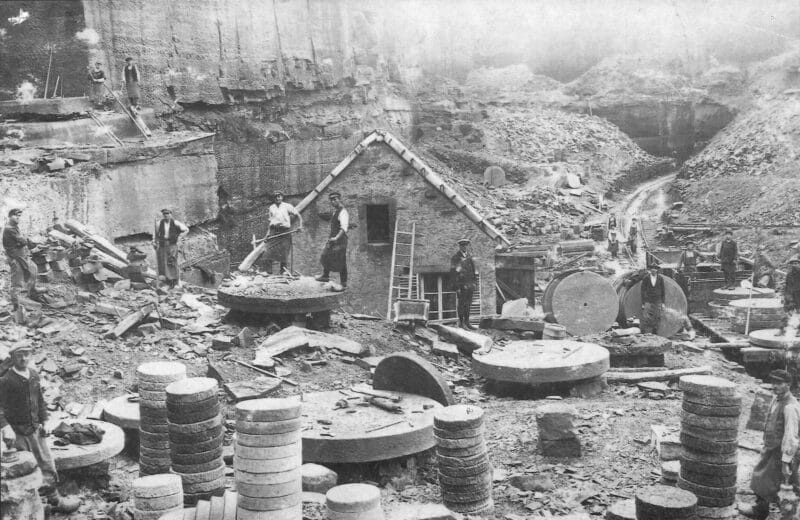

Si, grâce à l’archéologie, nous savons en effet que le grès des Vosges servait à l’affûtage des lames dès la préhistoire, ce n’est qu’au Moyen-Âge que les premières meules, ces disques de pierre manuels ou mécaniques indispensables à l’affûtage, commencent à être fabriquées. Passer du bloc de pierre à la meule est un « savoir-faire que l’on apprend sur le tas, que les anciens nous ont montré », explique Freddy Copin, ouvrier polyvalent à la carrière Schneider, une des dernières à façonner ces meules spécifiques.

Mais alors, quels sont ces gestes ancestraux, enseignés de génération en génération depuis des siècles ? Tout commence par la découpe des blocs de grès en tranches, grâce à une débiteuse. Ensuite, place à la carotteuse pour arrondir la pierre. Puis, après le perçage du trou au centre, « la meule est mise sur un tour, sur lequel elle tourne horizontalement, pour être arrondie sur l’extérieur et mise à la bonne mesure ».

Mais, fabriquer une meule, est bien plus qu’un tour de main ! C’est aussi un œil expert qui sait s’assurer de la qualité du produit, de l’homogénéité de la roche et de la finesse de son grain. Traditionnellement, « c’est la pierre blanche et la pierre grise que l’on utilise », éclaire Freddy Copin.

Aujourd’hui, seules trois entreprises continuent de proposer ces meules en grès des Vosges : Carrière METZGER de Niderviller, Schneider Georges et Fils et Sebeler. Cette dernière a pris un tournant technologique en 2016 et usine désormais ses meules avec des machines à commande numérique.

Quand l’artisanat vosgien rencontre l’exigence des pros

Il faut dire que la demande ne faiblit pas ! Les meules en grès des Vosges sont toujours appréciées des professionnels qui affûtent fréquemment leurs outils, comme les bouchers et les charcutiers. « Le grand avantage du grès, c’est un affûtage à l’eau qui n’enlève pas de matière, contrairement au carbure de silicium. Et, même si l’affûtage est plus long à réaliser, la durée de vie des couteaux est aussi plus longue ! » Un argument non négligeable pour ces professionnels pour qui la qualité de leur lame fait aussi la qualité de leur travail.

Meuler ses lames avec du grès des Vosges demande pour autant de maitriser une technique bien spécifique, à l’aide d’un support avec un petit bac rempli d’eau, afin que la meule soit toujours humide. Cela lui permet de conserver sa porosité. Aujourd’hui motorisée, la roue était auparavant actionnée manuellement grâce à une manivelle ou une pédale.

Un savoir-faire aiguisé qui était celui des rémouleurs d’antan. Ces artisans nomades parcouraient les routes de France durant l’hiver pour affûter tous les instruments tranchants : couteaux, ciseaux, poignards, hachoirs, et même les épées ! Pendant l’entre-deux-guerres, on entendait ainsi le bruit des meules résonner dans les rues des villages. Aujourd’hui, seule une poignée de rémouleurs exerce encore.

Au fil du temps, le grès des Vosges a tout vu, tout taillé, tout affûté. Des épées du Moyen-Âge aux couteaux des artisans d’aujourd’hui, il continue de faire briller les métiers du tranchant. Dans un monde où tout va vite, cette pierre nous rappelle la valeur du temps long, du geste juste, du matériau bien choisi et de l’importance de la transmission de nos savoir-faire. Et si, lors d’une escapade dans le Grand-Est, vous alliez voir de plus près cette roche aux mille vies ? Une visite de carrière pourrait bien réveiller votre œil… et aiguiser votre curiosité. Pensez à nous partager vos clichés : @lavieenpierre.